新型コロナウイルスの発生で感染症の怖さを改めて知ることになりましたが、世界には発症した場合の死亡率がほぼ100%で、全世界で年間5万人以上が発症・死亡している危険性のきわめて高い病気があります。

それは、狂犬病です。

そこで今回はそのような怖い病気である狂犬病について、現状、予防方法などをご紹介いたします。

目次

狂犬病とはどんな病気か

感染経路

狂犬病は狂犬病ウイルスによって伝播する動物由来感染症です。

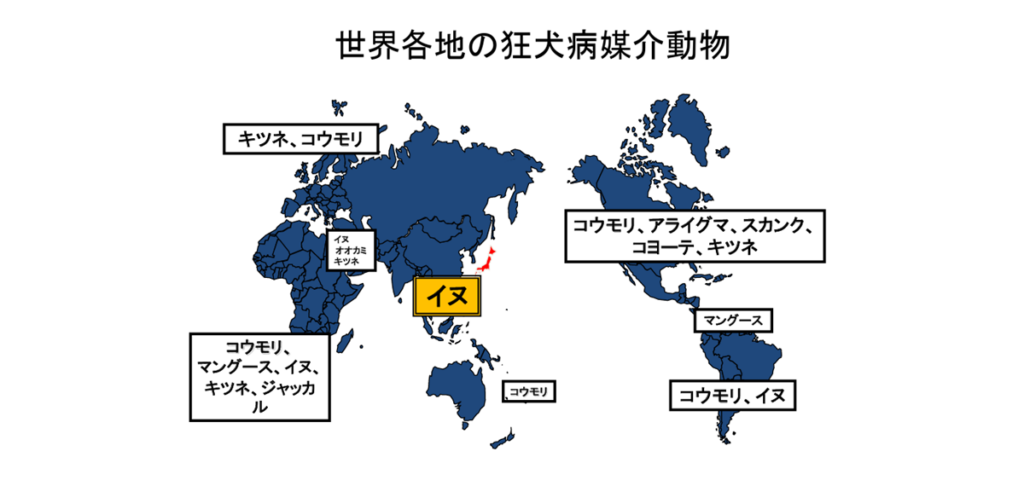

人、犬はもちろん、キツネ、アライグマ、コウモリなど、ほとんどの哺乳動物が感染し、発症した動物に咬まれると、唾液を通じて高い確率で感染します。

傷口から体内に侵入したウイルスは、神経組織に入り、増殖を続けながら脳へと上り、脳に達すると脳神経の機能を侵して発症に至ります。

症状

発症すると発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛、疲労感といった風邪のような症状に加え、咬まれた場所の痛みや知覚異常などの症状が出ます。

また、強い不安感、興奮、神経過敏症状(光や音・振動などに対する異常な反応)、幻覚、恐水症状、恐風症状を示し、その後全身麻痺から昏睡状態となり死亡します。

潜伏期間・致死率

潜伏期間は、犬で3~8週間、人で1~3ヶ月(平均1ヶ月)と言われており、感染部位が脳に近いほど潜伏期間は短くなります。そして、発症すると動物でも人でもほぼ100%死亡する危険な病気で、発病から死亡までは2~6日と言われています。

狂犬病を治療する方法は

もしも狂犬病の恐れのある動物にかまれた場合は、傷口を石鹸と水でよく洗い流し、速やかに医療機関を受診してください。

発症してからの治療法はありません。発症を抑制するために、咬まれた直後~1ヶ月後(必要な場合90日後)の間に数回狂犬病のワクチンを接種することで免疫を上げ、ウイルスが脳に達して発症するのを抑えるという方法がとられています。効果的な治療法がなく、発症したら100%死亡する。本当に怖い病気ですね。

世界各地の狂犬病媒介動物

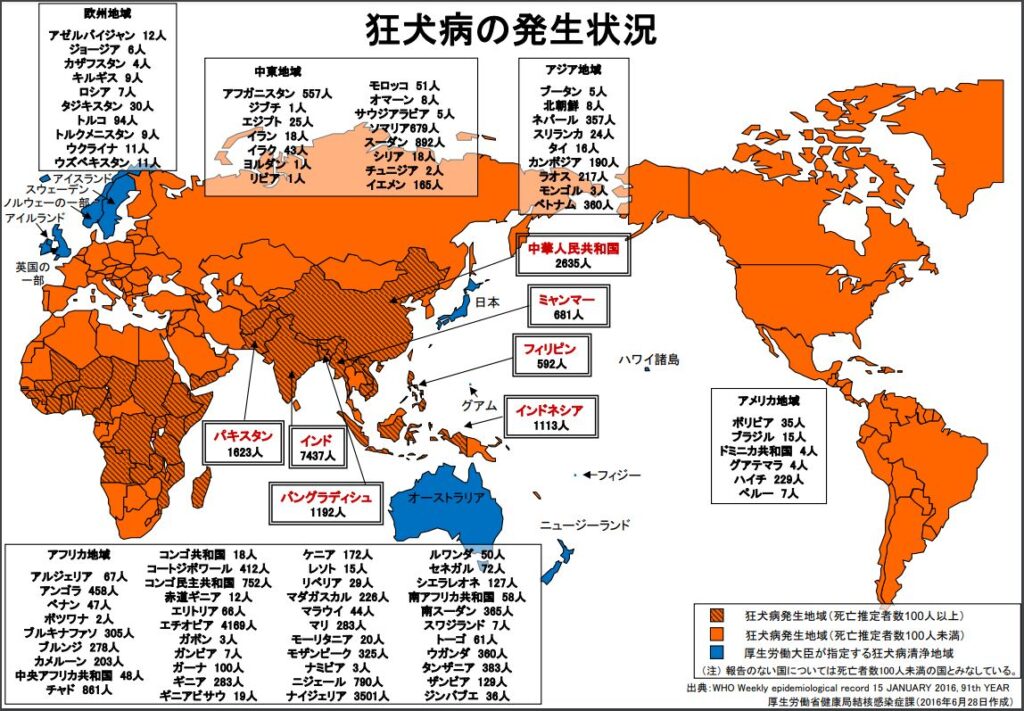

海外での狂犬病の発生状況

次に、世界の狂犬病の発生状況を見てみましょう。厚生労働省のホームページに記載があります。

【危険のある地域】

日本、英国、スカンジナビア半島の国々など一部の地域を除いて、全世界に分布しています。

台湾は狂犬病のない地域とされていましたが、2013年7月台湾で狂犬病の野生動物が確認されています。狂犬病のリスクのない国が減ってきていますので、渡航先の情報には注意してください。

なお、同じく厚生労働省のページによると、年間の死亡者数は推計で59,000人(うち、アジア地域35,000人、アフリカ地域21,000人)、年間の暴露後ワクチン接種者数は推計で1,500万人とのことです。今なお世界中で猛威を振るっている病気なのですね。

海外に行く際に気を付けるべきことは

感染しないようにするためには、むやみに動物に近づかないことが重要です。ですが、動物に近寄る必要がある場合や、医療機関のないような地域に行く場合については、事前に狂犬病の予防接種を受けることが推奨されています。

事前のワクチンについては、渡航前に複数回の接種が必要となるため、時間的余裕をもって、予防接種実施機関を受診し他方が良さそうです。

日本の狂犬病の発生状況

それでは、日本の狂犬病の発生状況を見てみましょう。厚生労働省のホームページに記載があります。

狂犬病予防法が制定される1950年以前、日本国内では多くの犬が狂犬病と診断され、ヒトも狂犬病に感染し死亡していました。

このような状況のなか狂犬病予防法が施行され、犬の登録、予防注射、野犬等の抑留が徹底されるようになり、わずか7年という短期間のうちに狂犬病を撲滅するに至りました。

この事例を見ても、犬の登録や予防注射が狂犬病予防にいかに重要な役割を果たすかが理解できます。

現在、日本では、犬などを含めて狂犬病の発生はありません。しかし狂犬病は、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、日本は常に侵入の脅威に晒されていることから、万一の侵入に備えた対策が重要となっています。

狂犬病対策

自治体ごとに注意喚起、対策を行っています。今回は千葉県の場合を見てみましょう。

犬の登録(狂犬病予防法)

・生後91日以上の犬には、生涯一回の登録をしてください。

・登録を行うと市町村から鑑札が交付されます。

狂犬病の予防注射(狂犬病予防法)

・生後91日以上の犬には、毎年4月1日から6月30日までに一回の予防注射を必ず行ってください。

狂犬病の予防注射は市町村による集合注射のほか動物病院で受けることができます。

・予防注射を行うと市町村から注射済票が交付されます。

鑑札と注射済票の装着(狂犬病予防法)

犬の首輪などに鑑札と注射済票を着けてください。

※市町村によっては、環境省の指定登録機関に登録したマイクロチップが鑑札とみなされる場合があります。

詳細は市町村窓口にお問い合わせください。

犬の首輪などに鑑札と注射済票を着けてください。

※市町村によっては、環境省の指定登録機関に登録したマイクロチップが鑑札とみなされる場合があります。

詳細は市町村窓口にお問い合わせください。

飼い犬の係留(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例)

犬は必ず囲いの中や屋内に抑留するか、固定された物に鎖などでつないで飼ってください。散歩は犬を制御できる人が短い引き綱で行ってください。

飼い犬が人をかんだ場合の届出(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例)

飼い犬が人をかんでしまった場合、飼い主が必ず保健所へ届け出てください。また、犬が狂犬病にかかっていないか、獣医師の検診を受けさせる必要があります。

皆さんも住んでいる自治体のホームページを見てみてくださいね。

まとめ:全世界で年間5万人以上が発症、死亡している致死率100%病とは!?

発症してしまうと治療法が無い恐ろしい狂犬病。飼い犬の登録と予防注射を確実に行っていき、発生した場合には、素早く発生の拡大とまん延の防止を図ることが重要ですね。

また、野犬はえさを求めてごみに寄ってきます。ごみの分別をしっかりすることにより、野犬を増やさないようにしましょう。

参考サイト

国立感染症研究所 狂犬病(詳細版) (最終閲覧2025/8/25)

千葉県 狂犬病予防 (最終閲覧2025/8/25)

厚生労働省 狂犬病 (最終閲覧2025/8/25)

この記事を書いた人

1963年の創業以来ごみの関連の営業をしている会社である株式会社G-Placeで18年間携わってきた栗原です。

弊社では創業以来全国自治体のごみ・環境政策に力を入れ業務受託や物品提供、システム構築など様々な関わり方で200以上の自治体の運営を支援してきました。

ぜひこの記事が参考になれば幸いです。